なぜ懸垂が肩こり解消に効果的なのか

肩こり悪化の原因と懸垂の役割

肩こり悪化の原因は、首肩まわりを同一姿勢のまま動かさないことで起きる血流不足です。姿勢変化のない時間が長いほど肩こりの症状は悪化し解消しづらくなります。

伸縮して動いている筋肉には血液が多く流れ込みます。そうすることで筋肉に酸素を届けると同時に運動によって生まれる疲労物質・発痛物質を筋肉の中から排出させます。

今回紹介する懸垂は主に僧帽筋と広背筋の筋力を使います。

懸垂では僧帽筋・広背筋以外の筋肉ももちろん必要です。また肩こりを感じさせる筋肉は僧帽筋と広背筋だけではありません。

ただ肩こりを感じている時にこれらの筋肉を活発に動かし伸縮させることで肩こり軽減につながりやすくなります。

懸垂とローイングの違い、またそれらの効果

懸垂は頭の上にあるバーを体幹に近づけるのに対して、ローイングは体の前方にあるバーを体幹に近づける運動です。

鍛えられる筋肉は共通するものが多いですが、力を使う方向が異なるので強く鍛えられる部位とあまり鍛えられない部位に違いがあります。

懸垂で肩こりを解消する方法

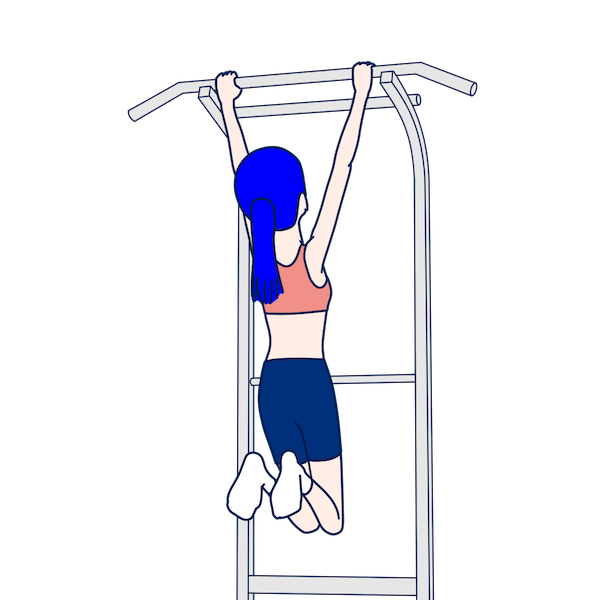

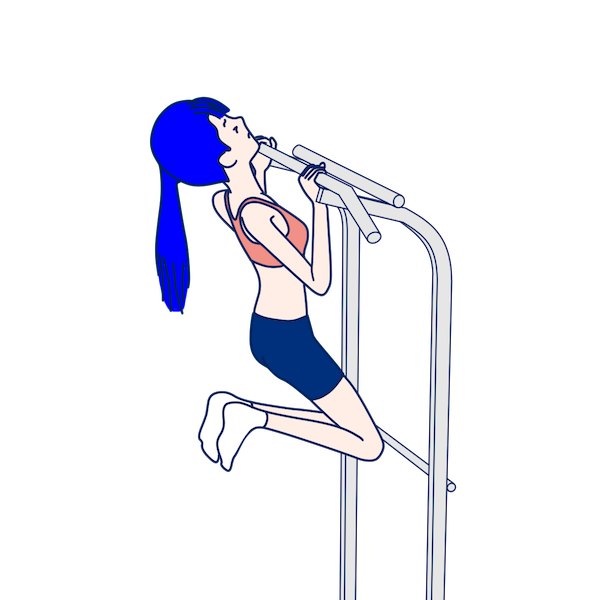

懸垂トレーニングの基本フォーム

間隔は肩幅より少し広めで順手で握る

胸を張る感じで上半身を少し反らし、顔は上を向く

足の振りが懸垂の補助にならないように膝を曲げる。

意識を肩甲骨に集中させてスタート。

初心者でもできる簡単な懸垂

当初、一回も体を上げられない場合

懸垂アシストチューブと呼ばれる、ゴムの収縮力を使って体を持ち上げる手助けをしてくれる補助道具もあります。

「補助具は大げさだな…」と思われる方は下で説明するマシントレーニングでも懸垂効果は得られます。

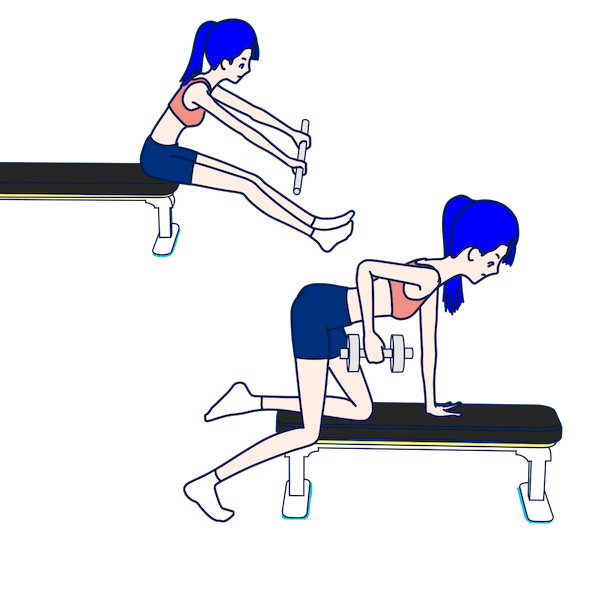

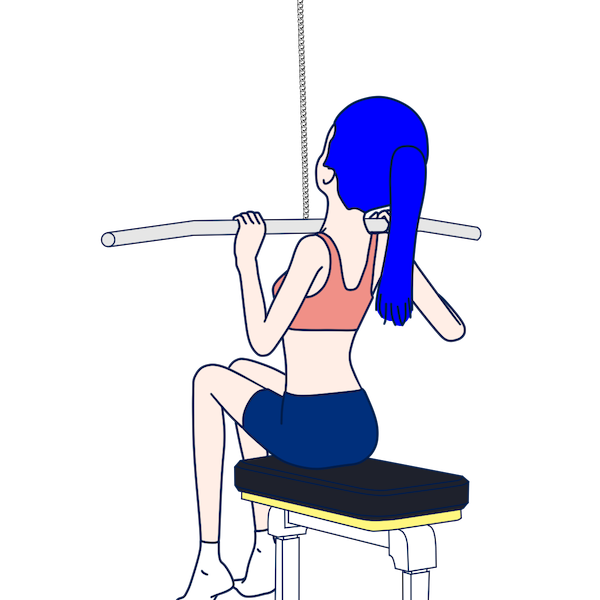

ラットプルダウンによるトレーニング

懸垂と逆の運動

ラットプルダウンは懸垂とは逆で、体を固定してバーを下に引っ張り下ろす運動です。

このトレーニング方法だと負荷を体重以下にも設定できるので、懸垂ができなくても広背筋と僧帽筋を鍛えることができます。

ラットプルダウンはバーを握る両手の間隔や上半身の反り具合を変えて鍛える筋肉の部位を少しずつかえるという、懸垂とはまた違った効果もあります。

懸垂の筋トレ効果について

広背筋と僧帽筋の働き

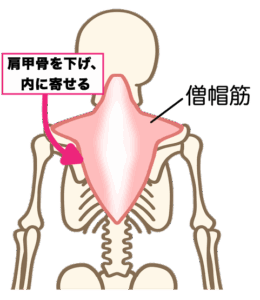

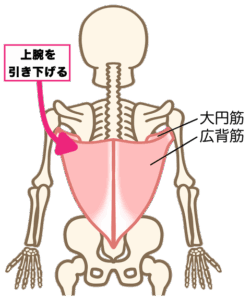

僧帽筋と広背筋の2つの筋肉が懸垂運動では重要な筋肉で、それぞれ僧帽筋は脊柱(背骨)と肩甲骨、広背筋は脊柱と上腕骨をつなぐ筋肉です。

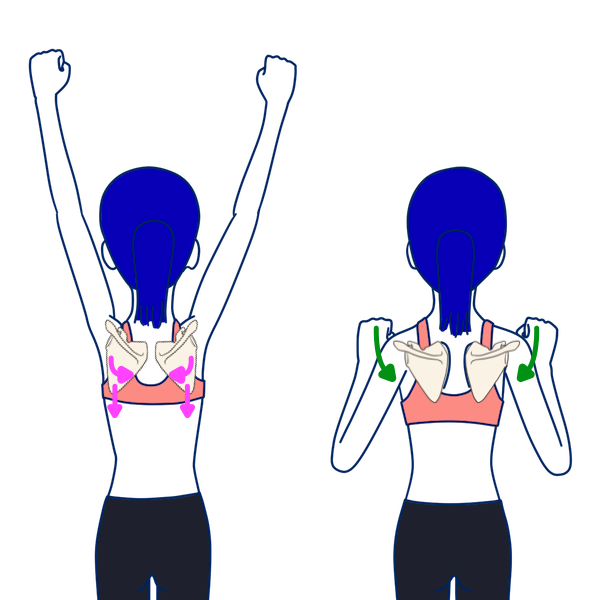

僧帽筋は上部・中部・下部と分けられますが、ざっくり言うと肩甲骨を上下方向、左右方向、また回転させます。

広背筋は脊柱と上腕骨をつなぐ筋肉で、腕を体幹に寄せ、かつ後方(背中より後ろ)へ動かします。

僧帽筋と広背筋が同時に働いてバンザイ状態の両腕が、体の横に下ろしている基本的な姿勢に戻ります。懸垂では手がバーを握って固定されているので、腕が下りるのではなく体が上方向へ持ち上がります。

懸垂による筋トレ効果

懸垂運動を続けると、僧帽筋や広背筋の他に肩甲骨の運動に関わる筋肉を含め主に上半身背面の筋力アップ、筋トレにつながります。

筋肉が大きくなるまで筋トレすれば上半身が逆三角のシルエットに近づきます。

ムキムキにならなくても猫背解消に繋がるなどの効果が見込めます。

肩こりを軽くするための簡単な運動

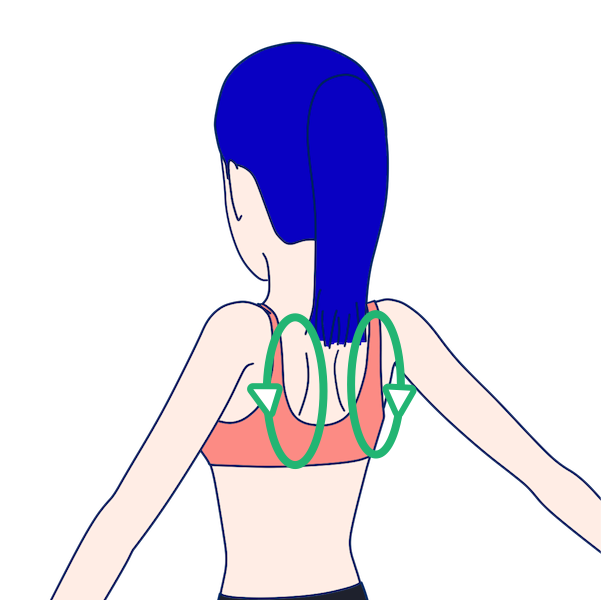

基本的に、肩をすくめるように持ち上げてからストンと落とす、の繰り返しです。4〜5回ほどで肩と気分の両方がほぐれると思います。

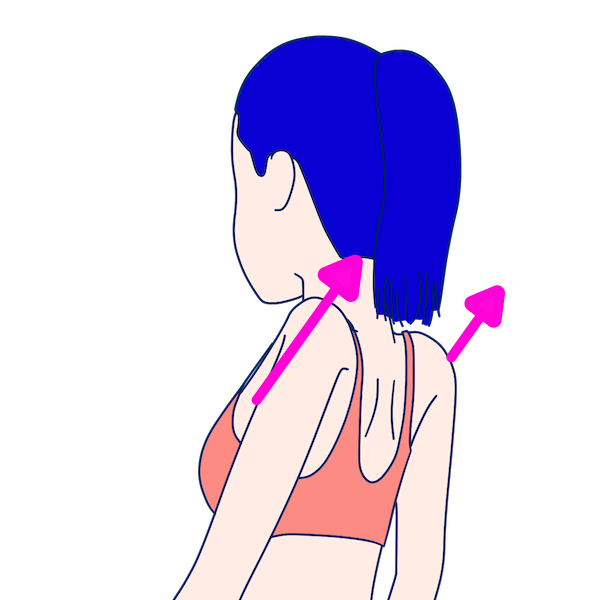

肩を持ち上げる方向を真上ではなく、左右の肩甲骨を近づけながら上方向かつ頭より後ろ方向に持ち上げたり、

左右の肩甲骨が背中の面上で円を描くように回すと、より強くほぐれた感じを味わえるかもしれません。